WS08Fは、ロボカップジュニア・サッカーチャレンジで

緑色の床に引かれた白線の検出に使う反射光センサです。

赤色光を照射し、1~5cm程度離れた物体の反射光の強さをアナログ電圧で出力します。

発光受光素子を基板の外に引き出せ、複数つなぐことができます。

WS08F

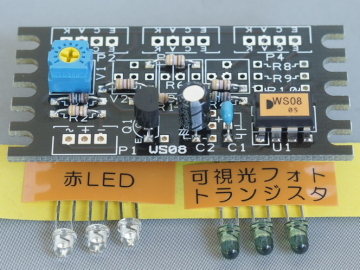

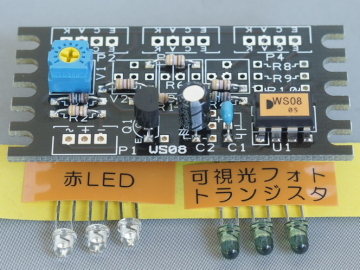

WS08Fは発光受光素子が各3個付属しています。これらの接続を利用者でする製品になっています。 完成品でも基板には接続されていません。

機体へは本体基板と発光受光素子を別の場所に組み込むことができます。

緑色の床に引かれた白線を調べるのに適した赤発光にしています。

緑色や白色であることは人間が見て判断します。

人間の目は光の3原色である 赤,緑,青 を感じて、この3原色の混ざる割合で色を感じます。

白い物は、赤,緑,青をどれもよく反射します。

緑色の物が緑色に見えるのは、緑の光だけをよく反射し、その他の色を吸収するからです。

緑と白の反射の違いが大きくなるように、緑に吸収される光ということで赤を利用しています。

目に見えるので光の当る範囲がわかりやすく、反射光センサの機能を理解しやすい利点もあります。

◆改良のため回路が変わることがあります

◆改良のため回路が変わることがあります

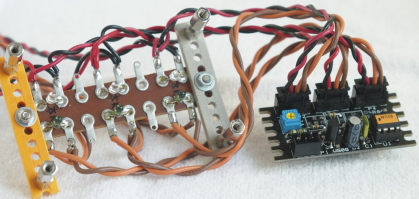

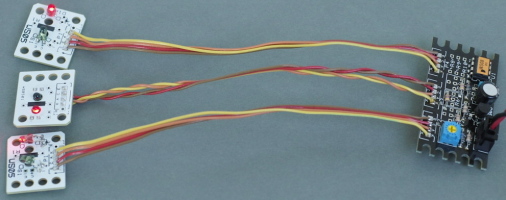

写真は発光受光素子の接続の例です。 基板の穴に電線をはんだづけしたり、コネクタを利用する方法があります。 素子の固定にはユニバーサル基板やラグ板やWS05配線板を利用すると良いでしょう。

ノイズ防止のためには、写真のように対となる電線をより合わせると有効です。 これを「より線対」や「ツイストペア」と言います。

写真のWS05を使うと便利です。

写真のように基板の穴に素子を直接はんだづけすることもできます。

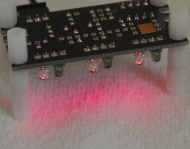

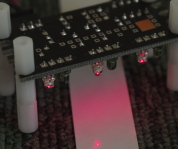

動作中はこのようになります。

パルス発光のため、連続発光するLEDより暗く見えます。

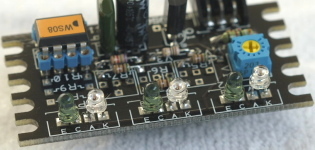

発光受光素子の組み合わせごとに取り付け方を変えているなど、 組み合わせによる感度の差が大きい場合のために、 半固定抵抗でLED個別に発光量を調整できる回路に作ることもできます。写真は一例です。 この改造に使う部品は製品に含みません。

P1に電源,信号を接続します。

半固定抵抗V1で受光感度を調整してください。

反射がない状態で出力電圧は0.1V~0.8Vです。この電圧はセンサによって個体差があります。

反射光が強くなると出力電圧は大きくなり、ほぼ電源電圧で飽和します。

WS08Fはパルス発光していますので、別のWS08Fの照射範囲が重なると 他方のパルス光の影響で正しく働きません。 2個以上を使うときは照射範囲が重ならないようにしてください。 同じWS08Fから出ている発光どうしでは重なってもかまいません。

入力を増やすための発光受光素子の並列については WS10E「解説」入力を増やすには を見てください。